「愛猫の爪をうまく切れない!」「そもそも、爪切りって必要なの?」

人間のように簡単に爪切りができるものではないため、そのように考える飼い主さんも多いのではないでしょうか。

結論から言うと、猫は日常的に爪とぎをする動物ですが、爪とぎとは別に爪切りも必要です。

爪切りの手順やうまくいかないときの対処法をご紹介するので、ぜひ本記事を参考にしながら爪切りにチャレンジしてみてくださいね。

この記事の結論

- 猫にも爪切りは必要!爪切りと爪とぎは別物である

- 爪切りをしておかないと、愛猫自体がケガをする可能性も高まる

- 爪切りで嫌がる場合は無理せず、数回に分けて短時間で切っていく

- 血管や神経を傷つけないよう、少しずつ爪切りを行うことが重要

nademoの公式LINEアカウントでは、お友だちを募集中!

大切なうちの子との生活に役立つ情報や、nademoの最新情報をお届け♪

プレゼント企画やお友だち限定企画も用意してありますので、友だち追加お待ちしております!

目次

猫の爪切りの必要性

そもそも、猫に爪切りが必要なのか疑問に思う人も多いのではないでしょうか。

「猫は爪とぎをしているから爪とぎはいらないのでは?」と思われがちですが、爪切りは必要です。

特に室内で暮らす猫は木登りをしたり獲物を狩ったりすることがないので、爪が長く伸びたままになりがち。

爪を切らないままにしてしまうと猫にとってデメリットがあるだけでなく、飼い主さんがケガをしてしまうおそれもあります。

飼い主さんが定期的に爪の長さを整えてあげることで、愛猫自身だけではなく、飼い主さん自身のケガのリスクも防ぐことができます。

爪とぎと爪切りは目的が異なる

猫は自発的に爪とぎを行いますが、爪とぎと爪切りは目的が異なります。

猫の爪は玉ねぎのような多層構造になっており、外側の古い爪の層を剥がして新しい鋭い爪を出します。これが爪とぎであり、爪の長さ・鋭さそのものは変わりません。

一方、爪切りとは「爪を適切な長さにカットし、尖った部分を整えるケア」のこと。爪を鋭くするものではなく、爪の長さを整えることが重要です。

爪が伸びすぎると引っかかったり折れてしまったり、肉球にささってしまう恐れがあります。

定期的に爪を切り、長さを整えてあげましょう。

猫にとっては爪とぎも大事なこと

爪切りの目的を知ると、「じゃあ爪とぎって必要?家具が傷つくしやめさせたい」と思ってしまう人もいるかもしれません。

ですが、爪切りが大事なように、爪とぎについても猫にとっては大事なことです。

爪とぎは鋭い爪を維持するために行われ、獲物を捉えたり自分の身を守るために、本能的に行われます。

こうした爪のケアはもちろん、足の裏にある臭腺から自分のニオイを出し、爪とぎの際に縄張りであることを主張します。

さらには、爪とぎによってストレスを発散する、気分転換をする、といった自分のためのケアでもあるのです。

愛猫の爪切りをしないことによるデメリット

人間も爪が伸びすぎると折れたり剥がれたりする危険性がありますが、それは猫も同じです。

さらに、猫の場合は愛猫自身がケガをするだけでなく飼い主さんに危険が及ぶことも。

ここでは猫の爪切りをしないことによるデメリットをほ紹介します。

猫の爪切りは慣れるまでは大変かもしれませんが、放置することなくこまめにお手入れをしてあげてくださいね。

飼い主さんがケガをしたり病気に感染するリスクがある

猫に引っ掻かれてしまうと、飼い主さんが以下のような感染症を引き起こす可能性があります。

| 猫ひっかき病 | 引っ掻かれた部分のリンパ節が数日から2週間後に腫れ上がり、発熱や倦怠感、吐き気などの症状が出る。 |

| パスツレラ症 | 引っ掻かれた部分が数時間後に赤く腫れ上がり、発熱や痛みを伴って付近のリンパが腫れることも。 |

猫に引っ掻かれるというのは猫を飼っていなくても想像できるようなものですが、実は場合によって危険な状態になる可能性もあるのです。

「猫には引っ掻かれるものだ」としても、そのリスクを極力減らすことが重要。

猫同士では保有していても問題のない菌でも、人間の場合は体質によっては重症化する可能性もあるので気をつけましょう。

引っ掻かれたあとに体調不良が続くようであれば、早めに病院を受診してくださいね。

猫ひっかき病

パルトネラ菌という細菌が引っ掻かれた部分から体内に入り込み、リンパ節が腫れる病気。

菌が入り込んで数日から2週間後に症状が出るとされており、発熱や倦怠感・吐き気などを引き起こします。

手の傷であった場合には脇の下のリンパ節が、足の傷であった場合には足の付根のリンパ節が腫れ上がる傾向にあります。

パスツレラ症

パスツレラ菌という細菌が噛まれたり引っ掻かれた部分から入り込み、傷口や付近のリンパが腫れ上がります。

発熱や痛みを伴い、免疫不全を引き起こす基礎疾患を持つ人や高齢者など抵抗力の弱い人は、菌血症や敗血症を引き起こし重症化し命に関わることも。

症状がひどくなったり長引くようであれば、病院を受診しましょう。

あわせて読みたい

愛猫自身や同居猫がケガをするリスクがある

愛猫自身がケガをしたり、多頭飼いの場合は同居の猫がケガをするおそれがあります。

カーテンやカーペットに伸びた爪が引っかかって、根本から折れて出血してしまうことも。

折れたまま爪が壊死してしまうと、病院で抜爪手術が必要になる可能性も考えられます。

また、同居猫とじゃれ合った際には爪が刺さってどちらか、もしくは双方の猫がケガをしてしまいます。

大きなケガを防ぎ大切な愛猫の安全を守るためにも、こまめな爪切りが大切です。

巻き爪になって肉球に食い込む

爪が伸びすぎると巻き爪状態になってしまい、肉球に刺さってしまうことがあります。

猫の肉球は非常にデリケートなため、そのままにすると化膿したり、強い痛みを伴うことも。

特に高齢の猫は爪とぎの頻度が減っていくため爪が太くなりやすく、ケアをしないと太く長い爪が肉球に刺さってしまうことに。

痛みが強くなると、上手く歩けなくなってしまいます。

床や家具、壁に傷がつく

猫の本能から、どうしても床や家具・壁などで爪を研ごうとしてしまうことがあります。

爪とぎがあっても気になるものは引っ掻いてしまいますし、爪が鋭く伸びていると家具や壁などがボロボロになってしまいます。

爪とぎを与えて決めた場所で爪をとがせるようにすることも大切ですが、もしほかのところで爪とぎをしても傷がつきにくいように爪を切っておきましょう。

愛猫の爪切りに必要なアイテム

猫の爪切りを行う前に、必要なアイテムを揃えておきましょう。

爪切りにもいくつか種類があるので、飼い主さんにとって使いやすいものを選びましょう。

また、爪を切る道具のほかにも、一緒に準備しておきたいアイテムをご紹介しているので参考にしてみてくださいね。

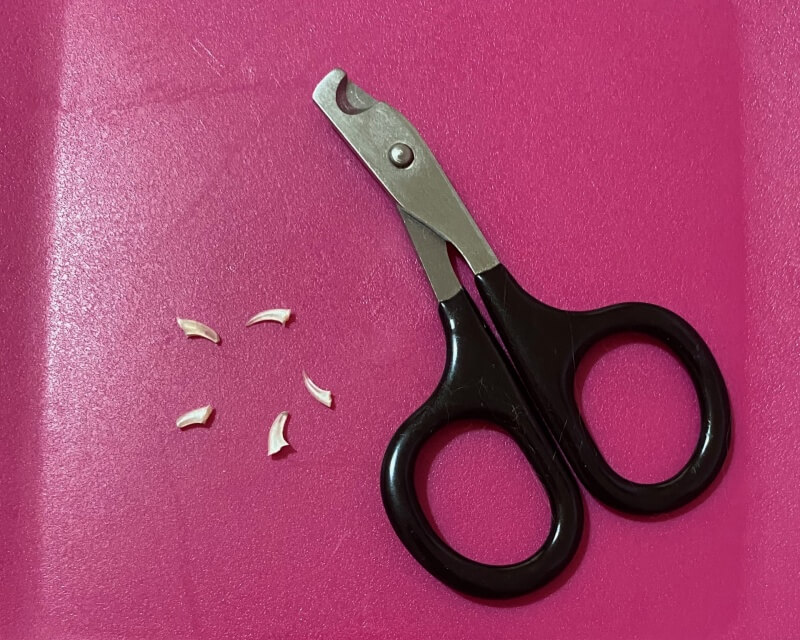

爪切り

そもそも人間の爪・指の形と猫の爪・指の形は異なっています。そのため、人間用ではなく、猫専用の爪切りを用意しましょう。

飼い主さんが扱いやすいものを選ぶことで爪切りにかかる時間も短くなり、愛猫の負担やストレス軽減にも繋がります。

以下の2つのタイプが使いやすくおすすめです。

ハサミタイプ

出典:Amazon

文房具のハサミと同じ構造の爪切り。普通のハサミと同じ要領で切れるので、爪切りに慣れていない飼い主さんでも使いやすいのがメリットです。

切断力はそれほど強くはないため、成猫やシニア猫の硬い爪を切るのは少し難しいかもしれません。

子猫の柔らかい爪を切るには適しているので、はじめての爪切りにの際に検討してみてはいかがでしょうか。

深爪防止のストッパーがついたタイプもありますよ。

ギロチンタイプ(スライドカッター)

出典:Amazon

ギロチンタイプは、スライドカッタータイプとも呼ばれます。円状の刃の部分に爪を差し込み、グリップを握ると簡単に爪が切れます。

また、刃の部分に均一に力がかかるので、爪が割れにくいのもメリットのひとつ。

「ギロチン」という名前のとおり切れ味がよく、硬い爪でもスパッと切れるのがポイントです。

よく切れるので慣れるまでは少し恐怖感がありますが、動物病院でもよく使われているタイプであり、短時間で爪切りが終わるので猫のストレスを軽減できます。

ガーゼやコットン、止血剤

誤って血管を切ってしまった場合に備えて、ガーゼやコットン・止血剤を用意しておきましょう。

万が一の際にすぐに止血できるよう、爪を切る際にはそばに置いておくのがおすすめです。通常はガーゼなどで1~2分押さえていれば出血は止まります。

止血剤があればより早く血を止めることができるので、止血のために猫の足を押さえるのが難しい際には活用してみてはいかがでしょうか。

飼い主さんの手に直接止血剤が付くと皮膚が荒れてしまう可能性があるので、手袋なども用意しておくと便利です。

なかなか血が止まらない場合や、その後の歩き方がおかしいなどの様子があれば動物病院を受診してください。

ご褒美のためのおやつ

出典:Amazon

爪を切らせてくれたら、おやつを与えてたっぷり褒めてあげましょう。

また、爪切り前や爪切りの最中におやつで気を引くのにも使えます。

舐めて食べられるタイプのおやつは、抱っこしたままでも食べさせやすいので爪を切りながら与えるのにもおすすめです。

愛猫の好きなおやつを用意してあげてくださいね。

愛猫の爪切りの手順

猫の爪切りの手順を解説します。猫の爪切りで重要なのは、無理強いをしないこと。

嫌がったらすぐに止め、焦らずに順を追ってゆっくりと慣れさせていきましょう。

一度に全部のステップをできるようになる必要はないので、愛猫のペースに合わせてコツコツと行ってみてくださいね。

ステップ1. 爪切り前に足先を触ることに慣れさせておく

まずは足先に触らせてもらえるように練習しましょう。

いきなり爪切りをしようとしても、嫌がる猫は多いです。嫌がりづらい首や背中・胸などを撫でながらスキンシップをとり、少しずつ足や肉球に触れられるようにしていきましょう。

子猫のうちから少しずつ触られることに慣れさせておけば、成猫になってからも抵抗なく足先を触らせてくれるようになります。

ステップ2. 愛猫におやつを与える

爪を切る前に、おやつを与えて気を引いたり、気持ちを落ち着かせましょう。

「爪切り=おやつをもらえる」といったように愛猫にとってポジティブなイメージが定着すると、その後もスムーズに爪を切らせてくれる可能性が高まります。

おやつをうまく活用しながら爪切りを行いましょう。

ただし、おやつ・おもちゃなどで気を引きすぎて、手足が動いてしまうとそれはそれで危険です。

ステップ3. 愛猫を背後から抱きかかえる

愛猫を後ろから抱きかかえて、飼い主さんの膝に乗せます。

なるべく愛猫が落ち着いているタイミングを見計らい、リラックスできる体勢を探しましょう。

強く押さえつけるように抱くと嫌がってしまうので注意してくださいね。

バスタオルなどで体を包んであげると、安心する子が多いです。

どうしても嫌がってしまう場合には、爪切りが見えないようにして、サッと終わらせてあげましょう。

ステップ4. 後ろ足の肉球を押して爪を出す

まずは、嫌がりにくい後ろ足から切りはじめます。後ろ足の肉球を押して、隠れている爪を出しましょう。

このときも、強く押してしまうと逃げ出す可能性があるので、力加減に注意してください。

体の内側である親指は嫌がる子が多いので、小指から切るのがおすすめです。

足を触られることを極端に嫌がる子もいるので、抵抗するようであれば無理をせずに中断して様子をみましょう。

ステップ5. 血管から約2~3mm先の先端部分を切る

血管を切らないように気をつけながら、先端部分を切ります。

爪が透けてピンクに見える部分を「クイック」といい、血管や神経が通っています。

クイックを切ってしまうと出血したり痛みを伴うので、そこから約2~3mm離れた先端部分のみを切りましょう。

爪が黒い猫はクイックが見えないので、切りすぎないように注意しましょう。

ステップ6. 終わったら褒めてあげる(ご褒美など)

爪を切らせてくれたら、おやつをあげてたっぷり褒めてあげましょう。

「できたら褒める」を徹底することで、爪切りをポジティブなイメージにしていくことが重要です。

無理強いはせず、嫌がったらすぐに中断して様子をみましょう。

少しずつ時間をかけて爪切りに慣れていってくださいね。

愛猫の爪切りで出血してしまった場合の対処法

気をつけて爪を切っていたとしても、愛猫が動いてしまったり手元が狂ってしまったりして出血させてしまうこともあります。

万が一切りすぎて出血してしまった際は、清潔なガーゼやコットンをあてて止血します。

最初は血が吹き出したり痛がって暴れると血が飛び散ることもあり、飼い主さんもパニックになってしまいがちですが、落ち着いて対処しましょう。

通常1~2分で血は止まりますが、猫が嫌がってしまって押さえられない場合は止血剤を使うのがおすすめです。

止血剤により飼い主さんの手が荒れてしまうことがあるので、手袋を使うか、塗り終わったらすぐに手についた止血剤を洗い流すようにしましょう。

数分経ってもなかなか血が止まらない場合は動物病院を受診してください。

愛猫が爪切りを嫌がる場合の対処法

足先に触られることを嫌がる猫は多く、いざ爪を切ろうとしても大人しく爪を切らせてくれることは少ないです。

無理に体を押さえつけてしまうと余計に抵抗し、その後一切爪を切らせてくれなくなることも。

無理強いはせず、愛猫の様子を見ながら少しづつ爪切りを行いましょう。

一度に全部の爪を切らず数回に分けて切る

無理に1度ですべての爪を切ろうとする必要はありません。

数回に分けて少しずつ爪を切り、嫌がるようであれば続きはまた次回……というように無理強いはせずに進めましょう。

飼い主さんとしては、「きちんと爪を切らないと!」という気持ちになってしまいますよね。

ですが無理強いすると愛猫にとってストレスとなり、その後爪切りをさせてもらえなくなってしまいます。

愛猫のペースに合わせて、気長に取り組むのがよいでしょう。

あわせて読みたい

バスタオルや洗濯ネットを活用する

愛猫が爪切りを嫌がってしまう場合は、バスタオルや洗濯ネットがあると便利。

猫は狭いところだと安心感を感じるので、大きなタオルなどで体を包んであげると落ち着く子が多いです。

洗濯ネットの場合は、網目の隙間から爪を出すようにして切ると逃げられづらく、通常よりも切りやすくなります。

また、突然暴れ出して逃げ出してしまうリスクも軽減できるでしょう。

それでも上手くいかないときは、無理せずに中断してくださいね。

身内や友人に協力を仰ぐ

1人で切るのが難しい場合は、家族や友人に協力してもらいましょう。

家族・友人に抱っこしてもらい飼い主さんが爪を切るなど、2人がかりでやれば1人でやるよりも負担が軽減できます。

もしくは、飼い主さんが抱っこしながら爪を切り、もう1人がおやつを与えるという方法もおすすめですよ。

色々な方法を試して工夫しながら、爪切りに挑戦してくださいね。

どうしても嫌がる場合はプロに依頼する

どうしても自宅で爪切りが難しい場合は、プロに依頼することも検討しましょう。

動物病院やペットサロンなどで、爪切りを行ってくれるところは多いです。

価格の目安は、以下を参考にしてみてください。

| 動物病院 | 500円~1,000円前後 |

| ペットサロン | 500円~1,000円前後 |

| ペットシッター | 500円~1,500円前後 |

無理に自宅で爪を切ろうとして、飼い主さんと愛猫の信頼関係を崩してしまうのは悲しいですよね。

その後の生活にも影響が出てしまうといけないので、無理せずにプロの手を借りましょう。

あわせて読みたい

愛猫の爪切りの頻度

どのくらいの頻度で爪を切ればよいのか、疑問に思う飼い主さんも多いでしょう。

愛猫の爪の状態を確認しながら、以下を目安に行いましょう。

| 子猫 | 1週間~2週間に1回 |

| 成猫 | 3週間~1ヶ月に1回 |

| シニア猫 | 2週間に1回、爪の状態を確認しながら |

年齢によって爪の伸びるスピードが異なります。

成長期である子猫は爪が伸びるスピードも早く、こまめな爪切りが必要です。

成猫の場合は伸びるスピードが極端に早いことはありませんが、爪によって伸びるスピードが異なります。

よく使う爪は伸びやすいとされているため、こまめに爪をチェックし伸びてる爪から切ってあげましょう。

シニア猫は爪が伸びるスピードが遅く、また爪とぎもあまり行わなくなるため古い爪が剥がれずにどんどん爪が太くなっていってしまいます。

爪の状態を確認しながら、爪切りを行いましょう。

愛猫の爪切りの注意点

安全に爪切りを行うため、あらかじめ注意点を確認しておく必要があります。

正しい方法で行わないと、猫にとってトラウマになったりケガにつながるおそれも。

愛猫が安心できる方法で爪切りを行いましょう。

爪の血管や神経をしっかり確認して切る

爪の中にある血管や神経を切らないよう、切ってよい部分をしっかり把握して切りましょう。

血管や神経が通るクイックの部分を切ると痛みを伴い、出血に繋がります。

一度痛い思いをすると、その後爪を切らせてくれなくなる可能性が高いです。

深爪にならないよう少し余裕を持たせて切るようにし、自信がない場合は無理せずにプロの手を借りましょう。

人間用の爪切りは使用しない

人間用ではなく、必ず猫用の専用の爪切りを用意しましょう。

猫と人間では爪の構造がまったく異なります。猫の爪は円形の構造になっていますが人間の爪は平べったい構造になっており、人間用の爪切りは猫にはあっていません。

猫に使うと爪が割れてしまったり、うまく切れずに爪切りに時間がかかってしまうことも。

ケガやストレスの原因にもなるので、スパッと切れる猫用の爪切りを使うようにしましょう。

愛猫の活発な時間帯の爪切りは避ける

猫には活発に動き回っている時間と、落ち着いている時間があります。

活発なときは暴れて逃げてしまう可能性が高いので、寝ているときや遊んで疲れているときなど、落ち着いたタイミングを狙いましょう。

猫の性質上、明け方や夕方、トイレのあとは活発になり家の中を駆け回ることが多いです。

1回ですべての爪を切る必要はないので、「今日は1~2本だけ」など何日かに分けて行いましょう。

爪抜きは行わない

「爪切りが手間だから」と爪を抜いてしまう抜爪手術を行う人もいますが、おすすめできません。

猫の本能である爪とぎにはストレス発散やリラックス効果があるとされており、爪がとげなくなることは大きなストレスです。

また、トイレの際に猫砂をかけなくなることで粗相が増えるおそれもあります。

猫にとってデメリットが多く日本では推奨されていない方法なので、爪抜きは絶対にやめておきましょう。

猫の爪切りおすすめ3選

おすすめの猫の爪切りをご紹介します。

飼い主さんにとって使いやすいものを選び、なるべくスムーズに爪を切ってあげられると愛猫のストレスも軽減できますよ。

何種類か試しながら、扱いやすいものを探してみてくださいね。

猫壱ストレスなくスパッと切れる猫用爪切り

文房具のハサミと同じ形状で使いやすく、初めて爪切りを行う人にもおすすめ。

左右対称の形状なので、利き手に関わらず使えるのも嬉しいポイントです。

また、ハンドルの内側にはゴムのような質感の材質を使用しており、手の中で爪切りが滑りにくいよう設計されています。

切れ味にこだわった薄い刃を使用しており、軽い力でスパッと切れて割れ爪を予防します。

| 本体サイズ | 長さ0.9cm×幅7cm×高さ18cm |

|---|---|

| 本体重量 | 30g |

| 原産国 | 日本 |

| 素材 | 合金鋼、ステンレス鋼、ABS樹脂 |

| 刃の厚さ | 1.5mm |

| 適合種 | 全猫種 |

廣田工具製作所ペット用つめきりZAN ギロチンタイプ

切れ味のよいギロチンタイプ。スパッと切れるので爪が割れるリスクを軽減できます。

指にかかる部分にカバーがついていない構造になっており、指を挟んでしまう心配もありません。

切るのに時間がかからないため、猫がじっとしていられない場合でも負担を掛けずに素早く爪切りができます。

ドライバーを使って刃の切れ味を調整することも可能です。

| 本体サイズ | 10cm×1.5cm×12.5cm |

|---|---|

| 本体重量 | 150g |

| 原産国 | 日本 |

| 素材 | クロームメッキ |

| 刃の厚さ | - |

| 適合種 | 小型犬~中型犬、全猫種 |

廣田工具製作所ペット用つめきりピコックタイプ

巻き爪にも対応できるピコックタイプ。鳥のくちばしのような形をしています。

爪と肉の間に差し込んで使うタイプなので、爪の小さい猫でも切りやすいのが特徴です。

指を挟みにくい構造になっており、ドライバーでネジをゆるめて切れ味を調整できます。

爪を潰さずにキレイに切れるのがメリットです。

| 本体サイズ | 9cm×2cm×18cm |

|---|---|

| 本体重量 | 150g |

| 原産国 | 日本 |

| 素材 | - |

| 刃の厚さ | - |

| 適合種 | 小型犬~中型犬、各猫種 |

猫用爪切りの売れ筋ランキングはこちら

ご参考として、猫用爪切りの売れ筋ランキングをこちらからご確認いただけます。

愛猫の爪切りは無理せず慣らしていくことが大切

愛猫の爪切りは、無理強いをしないことがなにより大切です。

「爪切り=痛いこと・怖いこと」というイメージを植え付けてしまうと、その後も爪を切らせてもらえなくなってしまいます。

爪切りは愛猫が安全に暮らしていくために欠かせないケアですが、毎回逃げられたり抵抗されるようになってしまうと、飼い主さんにとっても負担になりますよね。

子猫の時期やおうちにお迎えしたタイミングで、なるべく早めに爪切りに慣れさせる練習をしていきましょう。

愛猫のペースに合わせて、無理せずゆっくり気長に取り組んでみてくださいね。

この記事の執筆者

nademo編集部

編集部

「いつまでも どこまでも」必要な情報を理解するだけではなく、心もお腹も満たされるような日々のために。

&nademo(アンドナデモ)のコンセプトをもとに、飼い主さんとペットが安堵できる時間を演出します。

※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。

※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://stage02.nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)

![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://stage02.nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)